В первой половине XVII столетия Ботово, Михайловское тож, — вотчина князя П.А. Долгорукова и его наследников. Возникновение усадьбы относится к середине XVIII в., когда ее владелицей числилась княгиня А.М. Долгорукова, владевшая так же имением Измалково (современный Одинцовский р-н). Примечательно, что в обоих имениях Аграфены Михайловны возникают каменные храмы: в Измалково в 1757 г., в Ботово — между 1771 и 1775 гг.

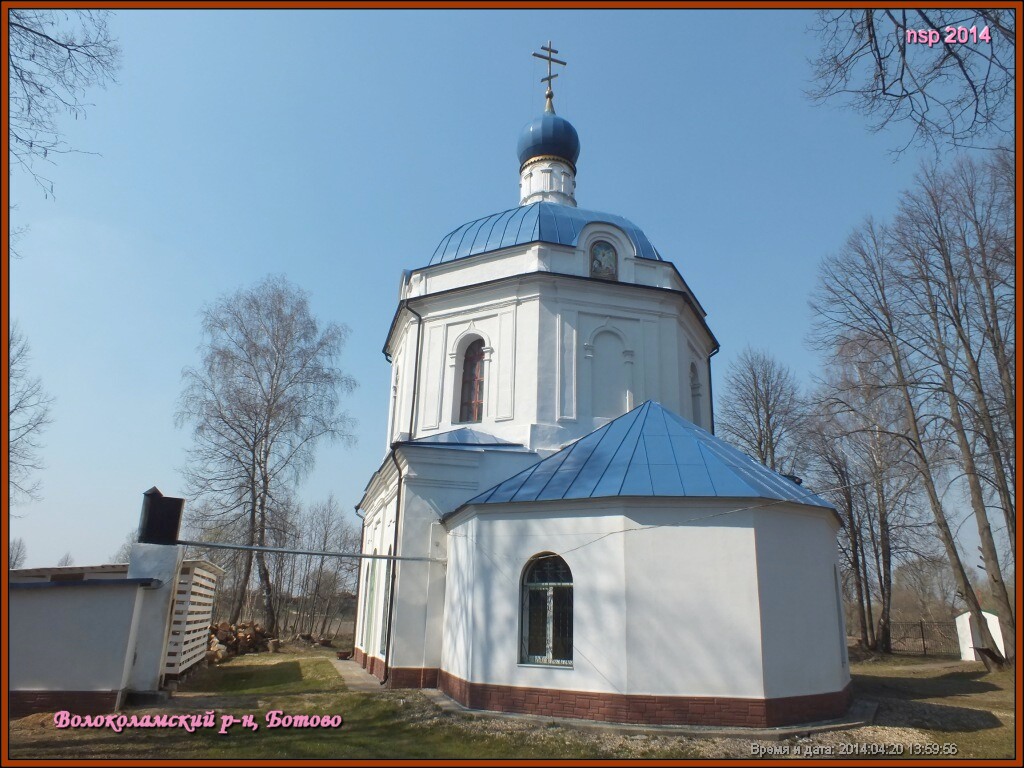

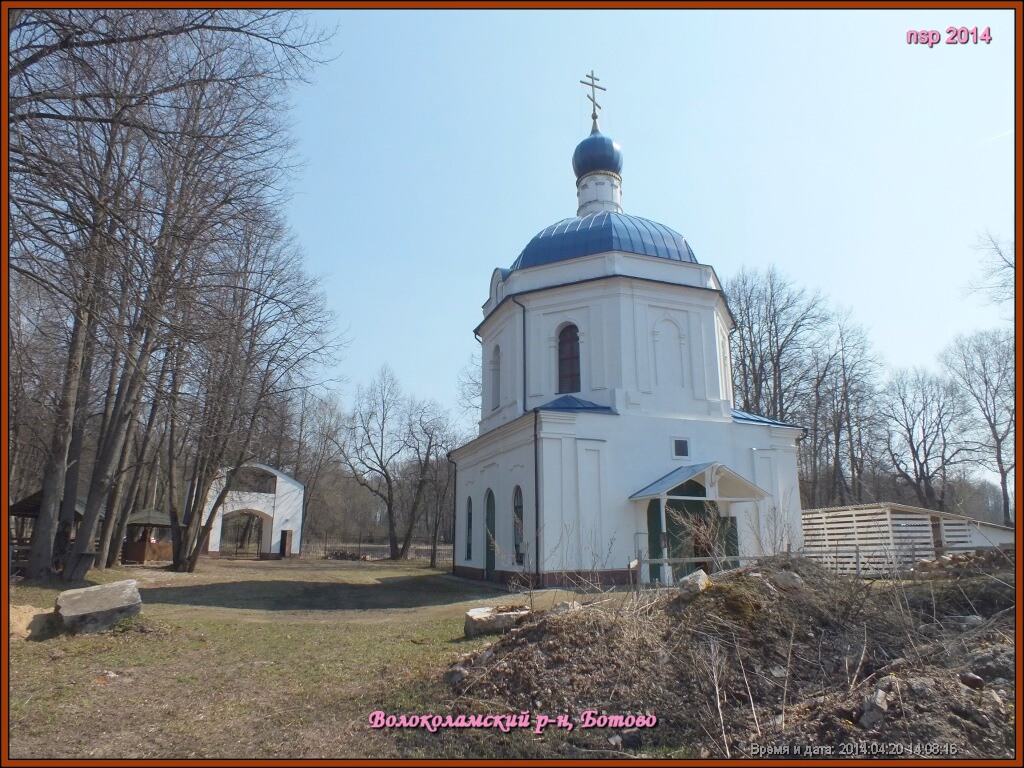

Каменная церковь Воскресения Христова. Приделы Святителя Николая Чудотворца и мученицы Дарии и четырхяърусная колокольня.

От Долгоруковых владение перешло к Н.П. Хозиковой и далее к кнж. П.Г. Вяземской. В 1819 г. «…это село, в 8 верстах к северу от Волоколамска, куплено после женитьбы Александра Ник. Муравьева на Праск. Мих. Шаховской…» (сокращения приведены по кн. Шаховскому). Вот как говорит Михаил Николаевич Муравьев об имущественном положении брата в 1827 г.: «Александр собственного состояния не имеет, ибо оное состоит за отцом… За женою Александра числится Моск. губ., Волоколам. у., в с. Ботове с деревнями всего около 600 душ крестьян. Имение сие было куплено в долг после замужества и есть единственное их имение, где они жили и занимались устройством своего хозяйства, полагая доходами с него уплатить сей долг. По сей причине свое имение заложили они в Московский опекунский совет на 24 года; сверх того имеют долгу партикулярного сто тысяч или более». В записках брата А.Н. Муравьева Николая Николаевича имеется известие о переделке дома в 1838 году. Александр Николаевич Муравьев смог сохранить за собой имение и после возвращения из Сибири.

Впоследствии эта усадьба, как и Осташево, перешла во владение Н.П. Шипова, а затем, до самой революции, ею владел его сын, известный земец Д.Н. Шипов.

Дом в усадьбе не сохранился. Все что уцелело — это сильно руинированный объем Воскресенской церкви, посвященной до 1860-х гг. Михаилу Тверскому, и парк из смешанных пород деревьев площадью около 20 га, насаженный Муравьевым.

Храм отреставрирован, сделана ограда и надвратная звонница.

Июнь 2008 г.

В эти дни в селе Ботово произошли два важных события, связанных с реставрацией церкви. Во-первых, завершена кирпичная кладка алтаря, а во-вторых, в храме появилось паникадило.

Одна из самых активных прихожанок говорит:

– Выложили руст по краю стены алтаря, сделали свод, а до этого – чёрный пол, чтоб было на чём временным подпоркам держаться. Теперь осталось оштукатурить стены, настелить полы, покрыть крышу и вставить рамы и решётки. Тогда алтарь будет полностью завершённым. А начали строить алтарь в этом году, месяц назад – 14 мая оторвались от фундамента.

Полным ходом идёт строительство котельной для церкви.

– Котельную мы начали одновременно с алтарем, – поясняет она, – но основной объект – алтарь.

Стены котельной возвышаются более чем наполовину, а вот в алтаре каменные работы уже закончены.

Главный строитель восстановительных работ – местный житель.

С 2003 года восстанавливается церковь силами ботовских богомольцев.

– В 2003 году, на Георгия Победоносца, 6 мая, установили деревянный крест возле полуразрушенного храма. В прошлом году, на Пасхальной Седмице, в субботу, 14 апреля, отец Леонид (Рожков) служил здесь первую литургию. На церковное новолетие, 14 сентября 2007 года мы воздвигли крест. На престольный праздник, в Воскресение словущее, 26 сентября, мы совершили первый крестный ход. А к Покрову покрыли крышу, – радуется праведница.

По её словам на восстановление ботовской церкви потрачено около трёх миллионов рублей. Естественно, такую сумму в своем селе не собрать, поэтому источники доходов из других мест. Она приоткрыла финансовую тайну:

– У нас на ВДНХ кружка стоит. А ещё – в Санкт-Петербурге и в Мурманске. Но основная часть пожертвований – из Москвы.

В ближайших планах – поиск фундамента разрушенной колокольни.

– В прошлом году приезжали школьники из Москвы и помогли откопать остатки фундамента алтаря, – рассказывает она. – Теперь вот надо искать место, где стояла колокольня. Колокола у нас уже есть. В Воронеже их отливали.

Усадебный парк зарос, превратился в лес. Старый лес скрывал от всех разрушенное здание церкви. Еще несколько лет и мы не нашли бы даже место где стоял храм. Как нельзя найти место где стоял усадебный дом.

Только благодаря неравнодушным и активным прихожанам мы имеем этот прекрасный восстановленный храм в котором, как в старые времена, идут службы. И как в старые времена идут вереницы прихожан на службу.

Вот так всем миром восстанавливается церковь в селе Ботово. В народе бытует поговорка: «Не стоит село без праведника, а город – без трёх».

Как видно, здесь такие праведники есть.

Церковь типа восьмерик на четверике в стиле классицизма, построена на средства М. В. Долгорукова.

«Восьмерик на четверике» — традиционный тип архитектурной композиции православной церкви, имеющей собственные уникальные традиции и узнаваемые особенности в конструкции здания храма.

Архитектурный тип «Восьмерик на четверике» издавна имеет широкое распространение на территории современной Российской Федерации и других государств нашего времени, где среди населения существуют обширные православные общины.

Главной характеризующей особенностью «Восьмерика на четверике» является вид основного объёма храма, представленного в виде квадрата (четверик), который сверху венчает высокий восьмиугольный ярус (восьмерик), в свою очередь завершённый традиционным православным шатром или куполом.

На заре своего возникновения «Восьмерик на четверике» был наиболее распространён в сфере деревянного храмового зодчества, но позднее, по мере плавного развития традиций и культуры русской православной архитектуры и практики храмостроительства, стало появляться всё больше каменных храмов и часовен подобной формы.

Большой толчок к развитию и своему распространению на Руси архитектурная композиция «Восьмерик на четверике» получила в последние пару десятилетий 1600-х годов, когда она плотно вошла в практику и традиции новообразованного Нарышкинского стиля, также известного как Московское барокко. Барочные храмы «Восьмерик на четверике» наиболее часто строились как приусадебные церкви при разнообразных дворянских имениях в окрестностях Москвы.

Журнал «Чудеса и приключения» напишет о тайнах Усадьбы в деревне Ботово Волоколамского округа

https://mediabankmo.ru/blog.php?idinfo=22687

***************************

Усадьбы Волоколамского края

Ботово – охраняется государством

Усадебный комплекс в д. Ботово:

– объект культурного наследия № 5000027000, описание: 1775 г., XIX в. Памятник истории регионального значения, Решение Исполкома Мособлсовета от 28.03.1972 г. № 317/7

– Церковь Воскресения Словущего, объект культурного наследия № 5000027001, описание: 1775 г. Памятник архитектуры. Утрачены колокольня, трапезная, алтарь. Основной объем восстановлен.

На сегодняшний день от усадьбы сохранились церковь и фрагменты парка.

Распоряжением Главного управления культурного наследия Московской области от 16.06.2023 № 35РВ-304 утверждены границы и режим использования территории объекта культурного наследия регионального значения «Усадьба декабриста Муравьева Александра Николаевича, XIX в.», расположенного по адресу: Московская область, Волоколамский городской округ, деревня Ботово.

При проектировании границы территории усадьбы разработчики учли сохранившуюся структуру пейзажного парка, исторических подъездных дорог и места расположения господского дома, усадебных построек и пруда.

На расстоянии 150 метров от внешних границ территории усадебного ансамбля установлена защитная зона.

Из истории усадьбы Ботово (Михайловское)

Акты 1555/1556 г. «Ботово – село на речке Черной в Староволоцком стане, владения Алферия Мижуева».

С первой половины XVII в. Ботово, Михайловское тож, – вотчина князя П.А. Долгорукова и его наследников.

В 1646 г. Ботово принадлежало князю Дмитрию Алексеевичу Долгорукову. При этом владельце в селе была деревянная церковь Николая Чудотворца.

В 1711 г. владелец имения князь Михаил Владимирович Долгоруков построил церковь во имя благоверного Михаила Тверского, по этой причине Ботово стали называть Михайловским.

«1767 июля 21. Ботово село с деревнями и пустошми княжны Аграфены Михайловны Долгоруковой, с выделенною церковною землею».

В 1771 г. А.М. Долгорукова обратилась в Переславскую духовную консисторию с прошением о постройке новой церкви. Разрешение было получено. Между 1771 и 1775 г. построена и освящена каменная с четырехъярусной колокольней церковь. Во второй половине ХIХ в. оштукатурена, получив черты псевдорусского стиля, трапезная увеличена пристройкой двух приделов.

В 1786 г. Ботово покупает Прокопий Акинфиевич Демидов, владелец Невьянских металлургических заводов на Урале, и передает его своей дочери Анастасии, жене Марка Ивановича Хозикова. После смерти А.П. Хозиковой Ботово находится в собственности княжны Прасковьи Григорьевны Вяземской.

С 1818 г. селом владеют Александр Николаевич и Прасковья Михайловна Муравьевы. В этот период был возведен усадебный дом с мезонином и разбит парк.

Сохранился парк (400×500 м) с остатками липовых и березовых аллей, пруд и церковь. Парк, разбитый на выровненной площади, окружен полями. В парке насчитывается всего три интродуцированных вида: карагана древовидная, таволга дубровколистная, снежноягодник белый, и 15 местных. Среди последних наилучшего развития в парке достигли: клен остролистный (высота 26 м, диаметр ствола 54 см), береза плакучая (высота 38 м, диаметр ствола 74 см), ель обыкновенная (высота 36 м, диаметр ствола 56 см), сосна обыкновенная (высота 34 м, диаметр ствола 58 см), ива козья (высота 10 м, диаметр ствола 50 см) и липа мелколистная (высота 32 м, диаметр ствола 80 см).

Следует отметить прекрасное возобновление клена, липы, ольхи, бересклета, жимолости, осины, малины, ивы, рябины, калины и постепенное превращение парка, являвшегося некогда образцом садово-паркового искусства, в лес.

С 1854 г. усадьба Ботово перешла во владение Николая Павловича Шипова.

Шипов произвел значительные работы по перестройке усадебного дома, флигелей, церкви. К этим работам Шипов привлек Сергея Ивановича Бородина. Дом приобрел импозантный вид: деревянный одноэтажный, с мезонином и шестиколонным портиком. Перед ним терраса, на которую по оси портика вела деревянная лестница, встроенная в массив цоколя. Каждое крыло заканчивалось лоджией с колоннами. Дворовые ризалиты исполняли роль тамбуров, внутри дом был оштукатурен, снаружи обшит широкой профильной доской.

Церковь расширили, пристроив два придела: в честь святителя Николая Чудотворца и Дарьи-мученицы. Заменили полы, растесали окна, заменив при этом тип наличников, оштукатурили стены. В пределах установили печи. Замену наличников провели и в арочных проемах восьмерика. В сентябре 1861 г. храм освятили во имя Воскресения Христова.

В начале 1870-х гг. имение Ботово отошло младшему сыну Н.П. Шипова Дмитрию Николаевичу, который продолжил хозяйственную деятельность отца. Он много внимания уделял плодородию почв, ввел в хозяйстве многополье, увеличил производство масла и сыра. Усадьба осталась без изменений: все тот же дом с двумя флигелями, погреб, разъездная конюшня, оранжереи, грунтовые сараи при саде. Но она стала облагороженной и более уютной. Рощу расчистили и превратили в парк с липовыми и березовыми аллеями, прогулочными дорожками, с теннисным кортом, с цветочными клумбами и аллеей роз.

В 1906 г. Шипов продает имение Крестьянскому банку, для раздела земли между близлежащими деревнями, за собой оставляет усадьбу и надел в 209 десятин.

После революции 1917 г. усадьба еще какое-то время находилась во владении Шиповых. Сын Д.Н. Шипова Сергей, получив распоряжение Президиума Верховного Совета за подписью М.И. Калинина, добился права вести хозяйство собственными силами на участке в 10 десятин.

В 1922 г. в усадьбе обосновалась артель инвалидов Гражданской войны, прошедших обучение сапожному ремеслу и в 1925 г. семья Шиповых покинула усадьбу.

В 1930-х гг. усадебный дом использовался под школу. Из-за сильного обветшания в 1940-х гг. дом разобрали, построив на его месте деревянное одноэтажное здание. В 1966 г. для школы было построено новое двухэтажное кирпичное здание, а школьный барак был снесен.

Так же на территории бывшей усадьбы находится братски могила солдат Красной Армии.

Храм отреставрирован, сделана ограда и надвратная звонница.

Иллюстрации:

1. Графическое изображение границы территории объекта культурного наследия регионального значения «Усадьба декабриста Муравьева Александра Николаевича, XIX в.».

2. Расположение усадебных построек (предположительно).

3. Усадебный дом, липовая аллея. 1912 год.

4, 5. Виды усадьбы. Начало ХХ века.

6. Липовая аллея. 2023 г., фото Т. Кукушкиной

7. Усадебный пруд. 2023 г.

8 – 10. Церковь Воскресения Христова. 2023 г., фото Т. Кукушкиной

Источники:

•Древесные растения парков Подмосковья / [М. С. Александрова, П. И. Лапин, И. П. Петрова и др. ; Отв. ред. Н. В. Цицин]. – Москва : Наука, 1979. – С. 21.

•Иванов, В.И. Волоколамские усадьбы / В.И. Иванов. – Волоколамск : [Б. и.], – С. 44 – 59.

•Памятники архитектуры Московской области : иллюстрированный научный каталог / под общ. ред. Е. Н. Подъяпольской ; Ком. по культуре Администрации Моск. обл. Центр. науч.-реставрац. проект. мастерские М-ва культуры РФ. – Москва : Стройиздат, 1999 – С. 46 – 47.

•Чернов, С. З. Волок Ламский в XIV – первой половине XVI в. : структуры землевладения и формирование военно-служилой корпорации / С. З. Чернов; Ин-т археологии РАН; ред. : В. Л. Янин, В. Д. Назаров. – Москва : [Б. и.], 1998 (Изд. Дом «Галерия»). – С. 123, 356, 431, 475.

Источник: https://m.ok.ru/group/70000001579410/topic/156375957546386